病院経営の厳しさが増すなかで、現場を担う事務職やミドル層には、経営改善や業務効率化に向けた実行力がより一層求められています。

今回の研修会では、赤字病院の V 字回復を実現した実践的な経営改善のプロセス と事務部長自らが学び始めた生成 AI を活用した初歩的な病院 DX の取り組みを、リアルな事例とともにご紹介いただきます。

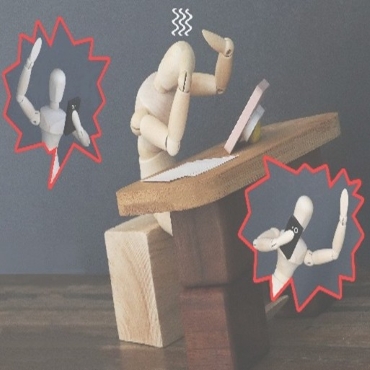

昨今の医療現場においては、患者対応の高度化や多様化に伴い、職員が直面するハラスメント行為への対応が重要な課題となっています。

特に、患者やその家族からの過度な要求や暴言・暴力といった「カスタマーハラスメント(ペイシェント・ハラスメント)」は、職員のメンタルヘルスや職場環境に深刻な影響を与えるだけでなく、医療サービスの質にも影響しかねません。

本報告会では、経営企画専門部会の幹事病院が実施した14の事例を取り上げ、収益向上および業務効率化の具体的取り組みと成果を共有します。

管理職や実務担当者にとって、現場で活用できる実践的知見が得られる内容です。

業務ご多忙とは存じますが、是非ご参加賜りますようご案内申し上げます。

今年度のリハ専門部会では、「創意工夫で業務を最適化し、生産性を高め、新たなリハビリの価値を創造する」をテーマとして活動しています。本件に係る調査として、“病院におけるリハビリテーション業務最適化・生産性向上に関するアンケート“を7月に実施いたしました。そこで本調査結果の概観をご報告するとともに、本テーマについて皆さまと共に考える研修会を企画いたしました。

テーマ「経費削減」から「価値創出」へ 医療現場を巻き込む経営改善 ~当院の実例から読み解く持続可能な病院経営のカタチ~

昨今の医療経営においては、サービスの質を維持しながらコスト削減を図ることが求められています。

また、単なる経費削減ではなく、持続可能で現場に根ざした改善策の導入が重要となります。

本研修会では、済生会滋賀県病院における医療材料等のコスト削減の具体的な取り組みを中心に、現場をどのように巻き込み、実効性のある改革を実現していったのかについて、実例を交えてご紹介します。

テーマ 「研修を生かした理念経営の仕組つくり~AIFインスティテュートの設置と取り組みについて~」理念経営と聞くと、大きなビジョンや理論だけの話に思えるかもしれません。しかし、AIFインスティテュートの取り組みは、現場の小さな変化から始まります。この研修会では、次のような具体的な実践例を紹介します。

全国病院経営管理学会の医事業務専門部会と賃金・勤務条件専門部会が合同で、「地域包括医療病棟の導入」をテーマに報告会を開催する運びとなりました。 医事業務専門部会からは、急性期病院の導入例2点を紹介し、実際の導入事例に基づいた具体的な取り組みとその効果について発表します。

全国病院経営管理学会 診療放射線業務専門部会では、2024年度報告会を標記のテーマのもとに開催します。 2021年に診療放射線技師の業務を拡大するための法改正が行われ、タスクシフト・シフト/シェアを実施すべく、放射線部門管理者の皆様におかれましては、各行為を実施するまでに大変ご苦労されていることと存じます。 当専門部会では、2024年度のテーマを「放射線部門のタスクシフト」とし、2021年度に実施したアンケート調査とほぼ同じ内容にて、現在の状況がどのように変化しているか、また各行為の実施状況がどのように変化しているか、再度アンケート調査を実施いたしました。